![]()

(支持者の前で演説するエルドアン大統領 4月9日 【4月11日 Newsweek】)

【西欧在住トルコ人票掘り起こしで西欧諸国との軋轢を強める】

トルコではエルドアン大統領が進める、大統領に広範な行政の権限を集中させる憲法改正に関する国民投票が数日後の4月16日に行われます。

憲法改正が成立するかどうかは五分五分という微妙な情勢で、それだけにエルドアン政権は成立に向けた取り組みを強化しています。

そうした賛成票掘り起こし策の一つが、西欧に460万人も暮らすという在外トルコ人の票の取り込みです。

トルコ政府は、西欧各国で憲法改正案支持の集会を企画し、そこに閣僚を派遣しています。

一方でこのような取り組みは、3月15日に行われたオランダ総選挙に絡んで、オランダ政府がトルコ政府閣僚の入国拒否、トルコ側は“ナチズム”という最大級の言葉を使って批判する・・・といった、トルコと欧州各国の間の軋轢を招いています。

****緊張が高まるトルコと西ヨーロッパ諸国****

<4月16日に実施される憲法改正の国民投票に向けて、在外投票者の取り込みをもくろむエルドアン大統領。トルコと西ヨーロッパ諸国との関係が急激に悪化している。>

2月24日のコラムでトルコとEU諸国の溝が深まりつつあると指摘したが、3月に入り、その状況に拍車がかかっている。その理由は、トルコで4月16日に実施されることが決定した憲法改正の国民投票である。

憲法改正を実現するために在外投票者の取り込み

国民投票は過半数を越えれば憲法改正となるが、現在のところ、憲法改正の可能性は五分五分と言われている。憲法改正を実現するために、レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領および与党の公正発展党は賛成キャンペーンを展開しており、特にエルドアン大統領と公正発展党が力を入れているのが、ヨーロッパに住む在外投票者の取り込みである。

トルコ外務省によると、現在海外に住むトルコ人は約550万人であり、その内の約460万人が西ヨーロッパに住んでいる。西ヨーロッパの国々とは、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、スイス、オーストリアを指し、場合によってはイギリスとアイルランドも含まれる。

なぜ在外トルコ人は西ヨーロッパに多いのだろうか。

この理由は、1950年代から70年代にかけて、経済成長を遂げていた西ヨーロッパ諸国が労働者を海外から募った政策に端を発している。一方のトルコ側も労働力が余剰気味であった。

1973年の石油危機後、西ヨーロッパ諸国は海外から労働者の募集を停止したが、トルコ人の多くはそのまま西ヨーロッパ諸国に定住し、家族を呼び寄せるなどしたため、その数はその後も増え続けた。

最も多くトルコ人が住むドイツでは、約300万人のトルコ人が暮らしている。フランスには約80万人、オランダには約50万人、オーストリアには約18万人が暮らしている。

西ヨーロッパのトルコ人の政治意識

それでは、西ヨーロッパのトルコ人の政治意識はどのようなものだろうか。2015年の2度の総選挙の西ヨーロッパでの結果を示したのが表1(略)である。

ドイツ、フランス、オランダといったトルコ人が多く住む諸国家ではトルコ本土以上に公正発展党の支持が強い。一方、スイスやイギリス連邦では人民民主党が高い支持率を誇り、公正発展党の支持率を上回っている。

また、投票者数を見てもわかるように、有権者の選挙に参加する割合はあまり高くないようである。公正発展党はこの点に目を付け、特に自分たちの支持率が高い国でさらに票を掘り起こそうとしたのである。

公正発展党政権は、西ヨーロッパで賛成票をより多く集めるために、各国で集会を企画し、そこに閣僚を派遣する行動をとっている。

しかし、この行動に対し、各国が懸念を示している。オーストリアではクリスティアン・ケルン首相がトルコの閣僚がEU域内での集会に出席すべきでないという立場を明確にしている。

また、ドイツでもいくつかの州で集会が取りやめとなり、3月8日にドイツを訪問したメヴルット・チャヴシュオール外相がドイツの姿勢を批判した。

強硬な態度をとったのオランダの事情

そして、この政治集会に関して最もトルコに強硬な態度をとったのがオランダであった。まず、3月11日にオランダ政府は、集会に参加する予定であったチャヴシュオール外相のオランダへの入国を認めなかった。次いでファートマ・ベトゥル・サヤン・カヤ家族大臣のロッテルダムのトルコ領事館への入館を認めず、オランダ警察がカヤ大臣をドイツに送還した。

トルコ政府はこの2人の閣僚へのオランダ政府の対応に激怒した。

エルドアン大統領やチャヴシュオール外相はナチズムという単語を使い、オランダの対応を非難した。最大野党の共和人民党のケマル・クルチダールオール党首も「オランダの非礼な対応は受け入れられない」として、この問題については政府を支持すると述べた。

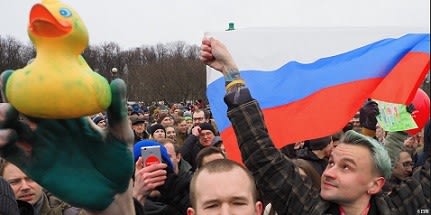

また、ロッテルダムのトルコ領事館前やイスタンブルのオランダ総領事館前では、オランダの対応を非難するトルコ人のデモが起こった。

なぜオランダ政府はこのような対応をとったのか。オランダは3月15日に総選挙を控えており、特に移民を標的とする極右政党の自由党が躍進するのではと予想されており、与党の自由民主党がトルコに対して弱腰の姿勢を見せることが選挙に不利になると判断した可能性がある。

マーク・ロッタ首相はトルコとの外交問題が穏便に解決することを望むと発言したが、トルコは3月13日にオランダに対して、2国間の全てのハイレベルな外交関係の停止と、大使を含む外交官のトルコへの飛行機の着陸の禁止という制裁を発表した。

ニュマン・クルトゥルムシュ副首相は今後の展開次第では経済制裁を含むさらなる追加制裁もトルコが取り得ることを示唆した。

トルコとEUの関係悪化はさらに続く

西ヨーロッパ諸国との関係は4月16日の国民投票まで緊迫した状況が続くことが予想される。

前回のコラムで筆者はEUにとってトルコは移民の防波堤であると書いたが、この点に関しても最近チャヴシュオール外相やオメル・チェリクEU担当大臣が「もしEU側がトルコ人に対するビザの自由化を認めないのであれば、2016年3月18日に結んだ協定を見直す可能性がある」と発言している。

トルコとEUの関係悪化は9月に予定されているドイツの連邦議会選挙まで続く可能性が高い。その際、トルコが移民の規制を盾にどこまでEU諸国を揺さぶるのか、それに対してEU諸国でナショナリスト政党を含め、どのような対応が見られるのか、今後も目が離せない状況にある。【3月16日 今井宏平氏 Newsweek】

*********************

もともと西欧・EU諸国とトルコとの関係は、難民問題対応で合意された“トルコ人に対するビザの自由化”が一向に進まないことへのトルコ側の不満、クーデター未遂事件後急速に強権的支配を強めるエルドアン政権に対する欧州側の不満という、「悪化」の方向のベクトルが強く作用しています。

憲法改正国民投票をめぐる混乱は、この「悪化」のベクトルをさらに強めています。

****国民投票後、EUとの関係を全面見直しへ―トルコ大統領=CNN****

トルコのエルドアン大統領は(3月)23日、大統領職の権限強化に関する国民投票を4月16日に控え、実施後に欧州連合(EU)との政治・行政上の関係を全面的に見直す意向を示した。これには不法移民の問題も含まれるという。ただ、経済関係は維持する方針。

エルドアン大統領はCNNトルコとのインタビューで、国民投票後に欧州との関係を「AからZまで」見直すと話した。

さらに、5月には米トランプ政権と「直接」協議すると明らかにした。エルドアン大統領とトランプ大統領は双方ともポピュリスト(大衆迎合主義者)であり、両者の関係は注目されるとみられる。

一方、トルコとEUとの関係は悪化している。欧州に住むトルコ人に国民投票で賛成票を投じるよう呼び掛ける集会が、複数の国で拒否され、エルドアン大統領はオランダを「ナチスの残党」、ドイツを「ファシスト的」と批判した。この中でガブリエル独外相は23日、EUはトルコとの外交チャネルを開いておくべきだと述べた。【3月24日 ロイター】

*********************

【国内では、極右・クルド人票取り込みへ】

一方、エルドアン政権の国民投票に向けた対応は、トルコ国内にあっては、与党である公正発展党と極右のナショナリスト政党の民族主義者行動党の連携、従来の与党の票田でもあったクルド人票の取り込み・・・といった動きにもつながっています。

****迫るトルコの国民投票:憲法改正をめぐる政治力学****

<4月16日のトルコの国民投票まで1週間を切った。大統領に広範な行政の権限を集中させる憲法改正案の実現は五分五分と見られている>

4月16日に実施される憲法改正の国民投票が間近に迫ってきた。1月20日にトルコ大国民議会で336議席の賛成によって18項目の憲法改正案が国民投票にかけられることが決まってから2ヵ月半が経ったが、国民投票は当初予想された展開とは異なった様相を見せ始めている。

「ナショナリズム同盟」の結成

2014年8月にトルコ共和国で初めての国民の直接投票による大統領選挙で大統領に就任したレジェップ・タイイップ・エルドアンは、行政権を持つ「実権的な大統領制」を強く主張した。

しかし、当初、その考えは公正発展党の支持者を除く国民には受け入れられなかった。2015年6月7日の総選挙で公正発展党が初めて単独与党となれなかった要因の一つにも公正発展党出身のエルドアン大統領の政治への関与と実権的大統領への言及が指摘された。

しかし、2016年7月15日のクーデタ未遂事件がこの状況を劇的に変化させた。軍部の一部の将校が起こしたクーデタの試みを防ぐとともに、国家の危機に国民が団結すべきであると主張したエルドアン大統領への支持が高まり、従来の公正発展党の支持者だけでなく、トルコ人というナショナリズムを重視する第4政党の民族主義者行動党の支持者の1部もエルドアン大統領と公正発展党に肩入れするようになった。(中略)

これは公正発展党にとっても願ってもないチャンスとなった。憲法改正に関しては、大国民議会の全550議席中367議席の賛成があれば議会を通過し、大統領が承認するだけで改正となる。

また330議席の賛成があれば、議会通過後、国民投票でその是非を問うことが可能である。

公正発展党は316議席を有しているが、それだけでは367議席はおろか330議席にも達しない。そのため、40議席を有する民族主義者行動党の協力は公正発展党にとっても憲法改正に関する国民投票を実施するために必要不可欠であった。

親イスラーム政党であるとともに中道右派政党でもある公正発展党と、極右のナショナリスト政党の民族主義者行動党の「ナショナリズム同盟」は12月10日に21項目の憲法改正を大国民議会で審議することを要請し、2017年1月20日に両党の議員339人の賛成で18項目の憲法改正案が大国民議会で承認された。

「ナショナリズム同盟」の綻び

4月16日の国民投票まで1週間を切ったが、憲法改正の実現は五分五分と見られている(注:憲法改正に反対しているのは、最大野党の共和人民党とクルド系政党の人民民主党である)。

賛成派が苦戦している要因の1つとして、思ったよりも民族主義者行動党の支持者の賛成票が伸びていない点が指摘されている。(中略)

クルド人を取り込む戦略

エルドアン大統領とビナリ・ユルドゥルム首相は民族主義者行動党の支持者が必ずしも憲法改正に賛成していない現状を受け、国内ではクルド人からより多く票を獲得する戦略も実行に移している(国外では、以前の「緊張が高まるトルコと西ヨーロッパ諸国」で触れた西ヨーロッパに住むトルコ人の票田の開拓を目指した)。

あまり知られていないが、公正発展党に投票するクルド人は多い。クルド人と一口に言ってもイスラームに傾倒している保守的なクルド人もいれば世俗的なクルド人もいる。保守的なクルド人は公正発展党の重要な票田である。

ただし、2015年6月の選挙でクルド系政党の人民民主党が得票率を伸ばし、議席を獲得したこと、トルコ政府と非合法武装組織のクルディスタン労働者党(PKK)の間で進められていた和平交渉がとん挫したことを受け、公正発展党に対するクルド人の期待は減退した。

ナショナリスト政党であり、クルド系政党とは相いれない民族主義者行動党と公正発展党の協力が進んだことがこれに拍車をかけた。

しかし、3月下旬から再び公正発展党がクルド問題の解決に乗り出す兆候が見られる。

和平交渉の中心人物の一人であった人民民主党のスル・スレヤ・オンデル議員は3月30日、近いうちに彼とペルヴィン・ブルダン議員がベキル・オズダー法務大臣とクルド問題の解決に向けた話し合いを行うと発表した。これはエルドアン大統領と公正発展党が再びクルド人を取り込む戦略に出たのではないかとも噂されている。

このように、憲法改正に向けた国民投票は接戦と見られており、さまざまな政治的な駆け引きが展開されている。どちらに転ぶか最後まで目が離せない。【4月11日 今井宏平氏 Newsweek】

******************

【無関心あるいは宥和的な欧米が許す「独裁」への道】

クルド人票を取り込もうとするエルドアン政権ですが、2015年総選挙で公正発展党を過半数割れに追い込んだクルド系の野党・国民民主主義党(HDP)のセラハッテイン・デミルタシュ共同党首は、テロ組織との関係を理由に拘束されています。

憲法改正で大統領権限を強化したいエルドアン大統領ですが、HDPへの対応にも示されるように、すでに十分すぎる実質的権限を有しており、このうえ権限が強化されれば、それは“独裁”への道ではないかと思われます。

近年のエルドアン大統領による強権政治の進行をもたらしたのは、アメリカ・欧州のエルドアン大統領への宥和的な対応ではないかとの批判もあります。

アメリカは中東・IS対策において、トルコの協力を必要としています。

欧州・EUは、難民問題を人質に取られた形にもなっています。

西欧・EU諸国がトルコの政治体質への不満を持っており、トルコとの関係悪化が懸念されていることを取り上げましたが、難民問題という人質がなければ、西欧的民主主義から急速に離れていくエルドアン政権への批判はもっとストレートで強いものになっているだろうと思われます。

****トルコを脅かす「ありふれた」独裁****

憲法改正でエルドアンは絶対権力者に? 欧米の沈黙が民主主義崩壊の危機を招いた

・・・・・(2015年総選挙敗北を受けて)再度の総選挙で過半数の議席を回復するには、AKP(公正発展党)にとって有利な国内情勢をつくり出す必要がある。(2015年)11月までにいかにそれを実現するか?

AKPが見つけた答えが、クルド人との対立激化だ。6月の総選挙で、エルドアンの野望を阻止しようとクルド系のHDPに投票した有権者を取り込むことが目的だった。

15年7月、エルドアンは武装組織クルド労働者党(PKK)の拠点の空爆に踏み切る。首相時代の最大の実績の1つで、13年に実現した政府とPKKの停戦を自ら破ったのだ。

アメリカは停戦を支持していたにもかかわらず、戦闘再開に対してほとんど反応を示さなかった。時折聞こえてきたトルコ情勢関連の発言は、エルドアン寄りのものばかりだ。(中略)

国際社会は無関心のまま

その理由の1つは、エルドアンがアメリカの望みどおりの決定をしてくれたことにある。

(2015年)6月の総選挙の前から、米政府はシリアでのISIS掃討作戦展開のため、トルコ南部にあるインジルリク空軍基地の使用を許可してほしいと求めていた。

トルコ側はこの要請を拒否し続け、アメリカ主導の有志連合への参加も拒んでいたが、総選挙のわずか数週間後に米軍による基地使用を承認。対ISIS空爆作戦への参加も決断した。

エルドアンはヨーロッパ各国の「黙認」を取り付けることにも成功した。膨大な数のシリア難民の流入に悩んでいたEUは、中東と欧州の間に位置する国として難民・移民対策のカギを握るトルコの協力を得るべく、批判を控えるようになった。

クルド人との戦闘と新たに開始された選挙戦が同時進行するなか、15年の夏と秋は過ぎていった。エルドアンは、AKPが過半数議席を占めることが政治の安定の要であり、トルコにとって最も安全な道だと主張した(不安定状態の主な要因は彼自身の政策にあったのだが)。

そのおかげか、H月初めに実施された再度の総選挙でAKPは過半数議席を回復した。その後に続いたのがメディア、学界、司法や車を標的にした政治的弾圧だ。

たまりかねた軍の一部は昨年7月半ばにクーデターを画策したが、失敗に終わった。

クーデター未遂事件を受けて政府が発令した非常事態宣言は延長を繰り返し、今も続く。16日の国民投票でエルドアン支持派が勝利すれば、ほぼ無期限に継続されることになりかねない。

トルコ政治はこの3年間、行政権を掌握した大統領として国家に君臨するというエルドアンの野望と、憲法改正に向けた動きに振り回されている。

アメリカとヨーロッパはそれぞれISIS掃討と難民問題に気を取られ、目先の政治的利益を優先してエルドアンの行き過ぎを許容してきた。

その結果、独裁的政権の誕生を許し、中東における数少ない民主主義国家の崩壊という長期的問題の種をまいている。

HDPなどの野党は国民投票で反対票を投じようと訴えているが、欧米各国からその動きを支持するとの声はほとんど上がらない。

トルコ国民の間では憲法改正への賛否は措抗しているが、楽観視はできない状況だ。

15年6月の総選挙後のAKPの行動を考えれば、反対が過半数を占めてもエルドアンが素直にそれを認めるとは考えられない。

トルコが独裁国家に堕したら、国際社会はどう反応するのか。

HDPのデミルタシユの短編小説には、それを予言するかのようなくだりがある。

アレッポで新たな爆発事件が起きたとき「通勤途中の人々はまだそのことを知らなかった。彼らは直にそれを耳にするだろう。だが多くの人は『ありふれた』爆発だ、詳しく知る価値もないと思うだろう」。【4月18日号 Newsweek日本語版】

********************